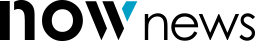

박테리아는 매우 작고 단순한 생명체지만, 놀랄 만큼 복잡한 행동을 할 수 있다. 주변 환경을 감지해 생존에 최적화된 온도, 빛, 염분 등 알맞은 조건을 찾아가는 것은 물론 먹이를 잡거나 천적을 피하는 행동을 할 수 있다. 뇌세포도 없고 눈, 코, 귀 같은 감각 신경도 없지만, 박테리아는 독특한 감각 수용체와 세포 내 신호 전달체계를 통해 상황에 알맞은 행동을 할 수 있다.

미국 ULCA의 캘빈 리와 그의 동료들은 인체 감염균 가운데 하나인 녹농균(Pseudomonas aeruginosa)의 독특한 행동을 조사했다. 녹농균은 낭포성 섬유증(Cystic fibrosis)환자의 기도 점막에 달라붙어 생물막(biofilm, 세균과 유기물이 모인 막)을 형성해 잘 치료되지 않는 감염을 일으킨다. 사실 감염의 가장 중요한 단계 가운데 하나는 감염을 일으키고자 하는 목표 조직에 달라붙어 증식하는 것이다. 달라붙지 못한 세균은 그냥 점액과 같이 제거되어 염증을 일으킬 수 없다. 따라서 과학자들은 이들이 어떻게 달라붙는지 그 기전을 이해해 감염을 억제할 방법을 찾고 있다.

녹농균이 일정단계 증식하면 비가역적으로 표면에 달라붙어 생물막을 형성한다는 것은 90년 전부터 알려진 사실이다. 하지만 그 이유는 잘 몰랐다. 연구팀은 이 과정을 연구하던 중 흥미로운 사실을 발견했다. 녹농균이 한 번 표면에 달라붙으면 여기서 증식한 후손들도 마치 '기억'(memory)을 공유하는 것처럼 같은 행동을 보여 생물막을 형성한다는 것이다.

연구팀은 이 과정에 크게 두 가지 기전이 관여함을 밝혀냈다. 하나는 cAMP라는 세포 내 신호 시스템이고 다른 하나는 세포가 이동하는 데 관여하는 type IV pili의 활성이다. 비록 녹농균이 기억을 저장할 수 있는 뇌세포는 없지만, 이 세포 내 신호 시스템과 운동 기관의 활성이 분열과 복제를 통해 자식들에게도 복사하듯이 전해지므로 기억을 공유하는 것처럼 같은 행동을 할 수 있다.

박테리아도 혼자서 번식하는 것보다 서로 뭉쳐서 생물막을 형성할 때 생존에 유리한 경우가 많다. 하지만 개별적인 박테리아가 서로 협동해 하나의 유기체를 만들기는 쉽지 않다. 따라서 이와 같은 능력을 갖추게 된 것으로 풀이된다. 다만 생물막은 박테리아의 입장에서 보면 공존과 상생의 상징이지만, 인간 관점에서는 환자의 몸속이나 혹은 의료기기 표면에 감염성 세균이 생존하는 공간이기 때문에 이를 억제할 방법이 필요하다. 이번 연구는 감염과 세균 증식을 억제할 새로운 치료 방법을 개발하는 데 도움을 줄 것으로 기대된다.

고든 정 칼럼니스트 jjy0501@naver.com

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지