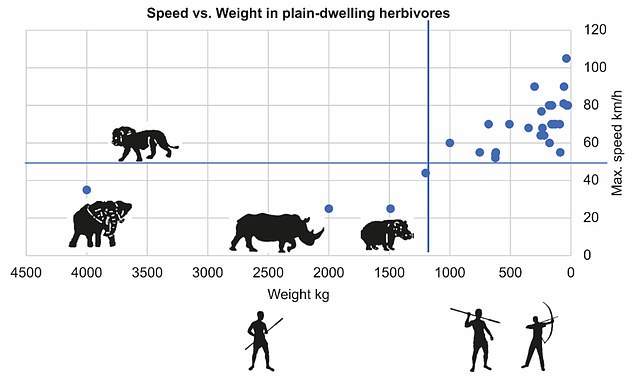

260л§Ң л…„ м „ м•„н”„лҰ¬м№ҙм—җм„ң мқёк°„мқҖ лҸ„кө¬лҘј мӮ¬мҡ©н•ҙ нҸүк· л¬ҙкІҢ 450гҺҸ мқҙмғҒмқҳ кұ°лҢҖ лҸҷл¬јмқ„ 비көҗм Ғ мүҪкІҢ мӮ¬лғҘн• мҲҳ мһҲм—ҲлӢӨ. н•ҳм§Җл§Ң м„ёмӣ”мқҙ нқҳлҹ¬ кұ°лҢҖ лҸҷл¬јмқҙ м җм°Ё л©ёмў…н•ң м•Ҫ 3л§Ң л…„ м „ лӘём§‘мқҙ 90%к№Ңм§Җ мӨ„м–ҙл“ мһ‘мқҖ лҸҷл¬јмқҖ лӢ¬м•„лӮҳлҠ” мҶҚлҸ„к°Җ л№Ёлқј мҡ°лҰ¬ мЎ°мғҒмқҖ лҚ”мҡұлҚ” м •көҗн•ҳкі кіјк°җн•ң мӮ¬лғҘ л°©лІ•мқ„ н„°л“қн•ҙм•ј н–ҲлӢӨ. мқҙлҠ” мқёк°„мқҳ мқём§Җ лҠҘл Ҙмқ„ лҚ”мҡұлҚ” лҶ’кІҢ л°ңлӢ¬н•ҳлҸ„лЎқ н•ҙ лҮҢмқҳ мҡ©м Ғмқ„ 650гҸ„м—җм„ң 1500гҸ„к№Ңм§Җ л‘җ л°° мқҙмғҒ м»Өм§ҖкІҢ н–ҲлӢӨкі мқҙмҠӨлқјм—ҳ 텔아비лёҢлҢҖ м—°кө¬м§„мқҖ м§Җм Ғн–ҲлӢӨ.

мқҙм—җ лҢҖн•ҙ м—°кө¬ мЈјм Җмһҗмқё лҜёнӮӨ лІӨлҸ„лҘҙ л°•мӮ¬лҠ” вҖңмқёк°„мқҙ м„ңлЎң нҳ‘л Ҙн•ҙ мһ‘мқҖ лҸҷл¬јмқ„ м«“мңјл©° мӮ¬лғҘн•ҳлҚҳ л°©мӢқмқҖ мӣҖм§Ғмһ„кіј мӮ¬кі кіјм • лӘЁл‘җм—җм„ң нӣЁм”¬ лҚ” л§ҺмқҖ м—җл„Ҳм§ҖлҘј мҶҢ비н•ҳлҠ” лҮҢмқҳ кё°лҠҘм—җ мһҘкё°м ҒмңјлЎң 진нҷ”м Ғмқё м••л°•мқ„ к°Җн–ҲлӢӨ. нҸ¬мӢқмһҗлЎңл¶Җн„° лҒҠмһ„м—Ҷмқҙ мң„нҳ‘мқ„ л°ӣм•„ л§Өмҡ° л№ лҘҙкІҢ лҸ„мЈјн• мҲҳ мһҲлҠ” мһ‘мқҖ лҸҷл¬јмқ„ мӮ¬лғҘн•ҳл Өл©ҙ лҚ” м •көҗн•ң мӮ¬лғҘ лҸ„кө¬лҝҗл§Ң м•„лӢҲлқј 추격м—җ м Ғмқ‘н•ҳлҠ” лҠҘл Ҙмқҙ н•„мҡ”н–ҲлӢӨвҖқл©ҙм„ң вҖңл№ лҘё 추м ҒмқҖ лҸҷл¬јмқҳ н–үлҸҷм—җ кҙҖн•ң м§ҖмӢқ, мҰү лҚ” нҒ° кё°м–ө мһҘмҶҢм—җ м ҖмһҘн•ҙм•ј н•ҳлҠ” м •ліҙлҘј л°”нғ•мңјлЎң л№ лҘё мқҳмӮ¬ кІ°м •мқ„ мҡ”кө¬н–Ҳкё°м—җ мқём§Җ нҷңлҸҷ м—ӯмӢң мҰқк°Җн–ҲлӢӨвҖқкі л°қнҳ”лӢӨ.

мқёк°„мқҖ лҸҷл¬јл“Өмқҳ нҒ¬кё°к°Җ мӨ„м–ҙл“Өкё° мӢңмһ‘н–Ҳмқ„ л•Ң мқҙл“Ө лҸҷл¬јмқ„ мӮ¬лғҘн•ҳлҠ” кІғмқ„ лҸ•кё° мң„н•ҙ к°ңлҘј кёёл“Өмқҙкі нҷң л°Ҹ нҷ”мӮҙкіј к°ҷмқҖ лӢӨлҘё л¬ҙкё°лҘј м ңмһ‘н•ҳкё° мӢңмһ‘н–ҲлӢӨ. м„қкё°мӢңлҢҖ л§җкё°м—җлҠ” лҸҷл¬јмқҳ нҒ¬кё°к°Җ нӣЁм”¬ лҚ” мһ‘м•„мЎҢлӢӨ. мқҙлҠ” мқёк°„мқҙ мӮ¬лғҘк°җм—җм„ң м–»мқ„ мҲҳ мһҲлҠ” м—җл„Ҳм§ҖліҙлӢӨ лҚ” л§ҺмқҖ м—җл„Ҳм§ҖлҘј м“°лҸ„лЎқ к°•мҡ”н–ҲлӢӨлҠ” кІғмқҙлӢӨ.

кІ°көӯ мқёк°„мқҖ лҸҷл¬јмқ„ мӮ¬мңЎн•ҳкі мӢқл¬јмқ„ мһ¬л°°н•ҳлҠ” нҷҳкІҪм—җ м Ғмқ‘н• мҲҳ мһҲм—ҲлӢӨ. мқҙлҠ” мӢӨм ңлЎң лҶҚм—…нҳҒлӘ…мқҙ мқјм–ҙлӮ¬мқ„ л•Ңлқјкі лІӨлҸ„лҘҙ л°•мӮ¬лҠ” м§Җм Ғн–ҲлӢӨ. к·ёлҠ” вҖңмқёк°„мқҙ мҳҒкө¬м Ғмқё м •м°©м§ҖлЎң мқҙмЈјн•ҙ лҶҚл¶Җк°Җ лҗҳл©ҙм„ң лҮҢмқҳ нҒ¬кё°лҠ” нҳ„мһ¬мқҳ 1300~1400гҸ„лЎң мӨ„м–ҙл“Өм—ҲлӢӨвҖқл©ҙм„ң вҖңмқҙлҠ” мӮ¬мңЎ мһ¬л°°н•ң лҸҷмӢқл¬јмқҙ мӮ¬лқјм§Җм§Җ м•ҠлҠ” мғҒнҷ©м—җм„ң лҚ”лҠ” мӮ¬лғҘм—җ лӣ°м–ҙлӮң мқём§Җ лҠҘл Ҙмқ„ н• лӢ№н• н•„мҡ”к°Җ м—Ҷм—Ҳкё° л•Ңл¬ёвҖқмқҙлқјкі м„ӨлӘ…н–ҲлӢӨ.

м—°кө¬м—җ м°ём—¬н•ң лһҖ л°”лҘҙм№ҙмқҙ 텔아비лёҢлҢҖ көҗмҲҳлҸ„ вҖңмқёк°„мқҳ лҮҢлҠ” 700л§Ң л…„к°„ м„ё л°°к№Ңм§Җ м„ұмһҘн–Ҳм§Җл§Ң, м№ЁнҢ¬м§Җмқҳ лҮҢлҠ” 비мҠ·н•ң нҒ¬кё°лЎң лӮЁм•„ мһҲлӢӨвҖқл©ҙм„ңлҸ„ вҖңнҳёлӘЁ м—җл үнҲ¬мҠӨл“ нҳёлӘЁ мӮ¬н”јм—”мҠӨл“ к°„м—җ мқёк°„мқҙ м¶ңнҳ„н•ң кіім—җм„ңлҠ” к·ёлҰ¬ мҳӨлһҳ м§ҖлӮҳм§Җ м•Ҡм•„ кұ°лҢҖ лҸҷл¬јмқҳ л©ёмў…мқ„ ліј мҲҳ мһҲм—ҲлӢӨвҖқкі л§җн–ҲлӢӨ. мқҙм–ҙ вҖңкұ°лҢҖ лҸҷл¬јм—җ мқҳмЎҙн•ң мӮ¬лғҘ л°©мӢқмқҖ лҢҖк°ҖлҘј м№ҳл ҖлӢӨвҖқл©ҙм„ң вҖңмҡ°лҰ¬мқҳ к·јм—°мў…мқё л„Өм•ҲлҚ°лҘҙнғҲмқёкіј к°ҷмқҖ лӢӨлҘё мў…мқҖ кұ°лҢҖ лҸҷл¬јмқҙ л©ёмў…н•ҳл©ҙм„ң м Ғмқ‘н•ҳм§Җ лӘ»н•ҙ н•Ёк»ҳ мӮ¬лқјмЎҢм§Җл§Ң нҳёлӘЁ мӮ¬н”јм—”мҠӨлҠ” лҶҚм—…м—җ мқҳмЎҙн•ҙ лӢӨмӢң мӢңмһ‘н• мҲҳ мһҲм—ҲлӢӨвҖқкі лҚ§л¶ҷмҳҖлӢӨ.

мһҗм„ён•ң м—°кө¬ кІ°кіјлҠ” м—ҳмҠӨ비м–ҙк°Җ л°ңн–үн•ҳлҠ” көӯм ңм ң4кё°н•ҷм—°н•©(INQUA) лҸҷлЈҢкІҖнҶ н•ҷмҲ м§Җ вҖҳмҝјн„°л„ҲлҰ¬ мқён„°лӮҙм…”л„җвҖҷ(Quaternary International) мөңмӢ нҳё(2мӣ” 19мқјмһҗ)м—җ мӢӨл ёлӢӨ.

мңӨнғңнқ¬ кё°мһҗ th20022@seoul.co.kr

Copyright в“’ м„ңмҡёмӢ л¬ё All rights reserved. л¬ҙлӢЁ м „мһ¬-мһ¬л°°нҸ¬, AI н•ҷмҠө л°Ҹ нҷңмҡ© кёҲм§Җ